この記事について

みなさんは「ITリテラシー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

「ITリテラシー」とは一般に、”コンピューターやインターネットを利活用できる基礎的な能力”として理解されている言葉です。

現代では様々な物事がIT化し、小中学生でさえ情報端末やインターネットに日常的に触れるような社会になってきました。

それに伴い、この「ITリテラシー」が全人的に求められる必須能力と考えられるようになってきています。

この記事では、ITeens Labが考える「ITリテラシー」を4つの能力にわけて再定義し、解説していきます。

ITリテラシーとは?

まず、「ITリテラシー」という言葉の意味について再確認していきたいと思います。

冒頭で、「”コンピューターやインターネットを利活用できる基礎的な能力”として理解されている」と書きましたが、特に近年ではコンピュータの活用能力に加えて「インターネット上のニセ情報にだまされない」のようなニュアンスも含むようになってきており、解釈は人や場面によって差異があるように思われます。

似たような言葉で

ネットリテラシー

情報リテラシー

メディアリテラシー

デジタルリテラシー

などが挙げられますが、特にこれらの言葉を区別せずに使用している方も多いのではないでしょうか?

しばしば重要だと言われる「ITリテラシー」ですが、このように、実はその解釈は多様でハッキリこれだと言い切ることが難しい言葉なのです。

そもそも「リテラシー(Literacy)」とは英語で「識字」という意味で「文字の読み書きができる能力」のことを指します。

転じて「ある事柄に対して活用能力や知識があること」という意味で使われる言葉です。

そこから「ITリテラシー」というのは「ITを活用する能力や知識」ととらえることができますが、

一般的には以下のような意味合いも含んで使われており、「ITを活用する能力や知識」という説明だけではやや不足な印象です。

- インターネット文化を肌感で理解している

- パソコンやスマートフォンを使いこなしている

- プログラミングなどの能力がある

- 便利なアプリなどに詳しく、苦労なく使える

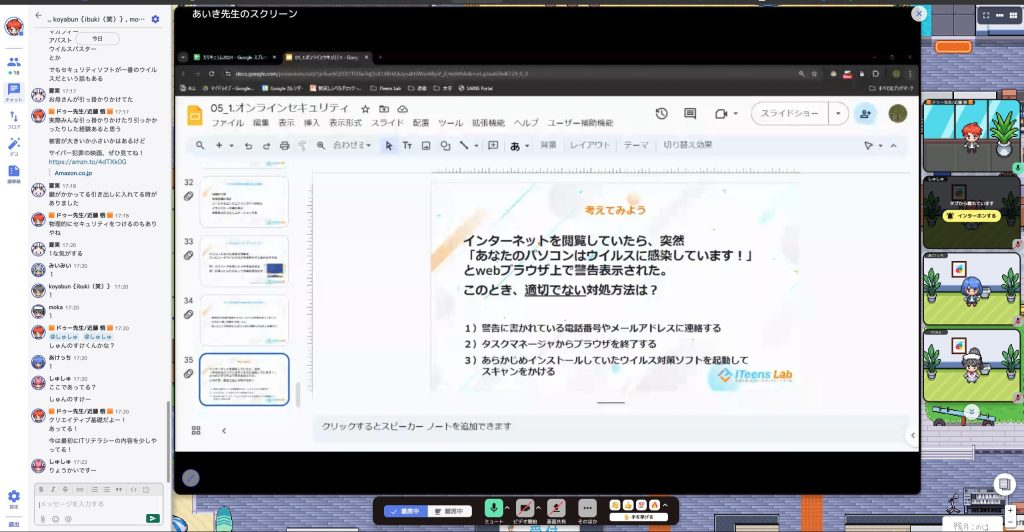

- インターネットセキュリティ意識がある

- インターネットのマナー(ネチケット)の意識がある

- インターネット上のフェイクニュースなどにだまされない

つまり「ITリテラシー」とは

- 「コンピューターリテラシー(コンピューターを活用する能力)」

- 「メディアリテラシー(情報メディアを活用する能力)」

- 「情報リテラシー(情報の取り扱い能力)※」

などを複合的に含んだ能力として解釈するのが妥当であると考えられます。

※情報リテラシーに関しても、国内外で解釈が分かれているとされています。

なぜITリテラシーが重要なのか?

ITリテラシーが重要だと言われる大きな理由として2つのことが挙げられます。

デジタル・ディバイド

デジタル・ディバイドとは「情報格差」とも言われる言葉で、情報技術(特にインターネット)の恩恵を受けることができる人と、できない人の間に生まれる格差のことを指します。

情報技術が発達した社会において、情報機器を活用できるかそうでないかによって、経済的な格差から、機会・情報などさまざまなものについて格差が生じていくと考えられています。

例えば近年では、大半の職業でパソコンなどの基本操作を求められるようになってきていますし、日常生活や人間関係にもパソコンやスマートフォンの活用が大きな違いを生み出します。

基本的なITリテラシーが身についていなければ、就職や経済活動だけでなく広範に社会生活上のデメリットを負うことになり、逆にITリテラシーが身についている人はメリットを享受できる機会が多くなります。

情報化社会の進化

多くの人が感じているように、社会の急速な情報化には目を見張るものがあります。

総務省・文科省・厚生省・消費者庁など日本の各府省庁のWEBサイトでも「社会の情報化とその対応」について言及し、ITリテラシーの向上を呼びかけています。

このことからもわかるように、我々ほぼすべての人がこの急速な変化に対応して生き抜いていく必要があり、そして「急速な情報化社会の進化に対応する力」こそが、「ITリテラシー」だと考えられているのです。

ITリテラシーは情報化社会のリベラルアーツとも言われることもあり、こういった急速に情報化していく社会を理解し、うまく付き合い、能動的に活用する能力でもあるのです。

ITeens Labが考えるITリテラシー4つの能力

ITリテラシーが現代社会で非常に重要視されていると説明いたしましたが、その重要であるはずの「ITリテラシー」という言葉の定義がやや曖昧であることに、私達は課題感を感じました。

学校などでもITリテラシーにまつわる教育が始まっていますが、その内容についてはどこか散漫な印象があり、実際に小学生や中学生とITリテラシーについて話をしてみても、解釈や理解にムラがあります。

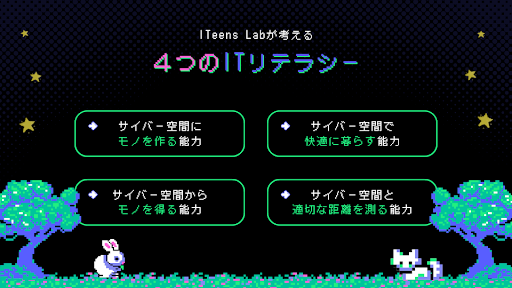

そこで、ITeens Labでは小学生・中学生はもちろん大人にもわかりやすくするために、ITリテラシーを以下の4つの能力に再定義しこれを提唱しています。

- サイバー空間にモノを作る能力

- サイバー空間からモノを得る能力

- サイバー空間で快適に暮らす能力

- サイバー空間と適切な距離を測る能力

では、この4つの能力について、これから解説していきたいと思います。

サイバー空間とは

4つの能力の前に、まずは「サイバー空間」という言葉から解説していきます。

2024年現在、Wikipediaによると下記のような定義と解釈されています。

サイバースペース (英:Cyber-space) は、コンピュータやネットワーク上に構築された仮想的な空間のことを指す。

Wikipediaより引用

ここでは「空間」という言葉が使われていますが、これは物理的に面積や体積があるような空間のことではなく「人々が交流や活動を行える場」のことを指しています。

VR空間のような仮想空間をイメージされる方も多いと思いますが、たとえばインターネット掲示板のチャット欄や、ゲームの中の仮想世界など、コンピューターやインターネット上に再現される場のことを総称しています。

例)

- LINEのトークグループ

- マインクラフトのワールド

- WEBサイト

など

特に「インターネット上の」というニュアンスを含んで使われることが多い言葉ですが、ITeens Labの定義ではインターネットに接続されていない単体のコンピューターも含んでいます。

サイバー空間にモノを作る能力

さて、本題に入ります。

4つの能力のうち、1つ目は「サイバー空間にモノを作る能力」としています。

「モノ」とはもちろん実際の物理的なものではなく、データで何かを作成するという意味です。

つまり、コンピュータやインターネットを活用して、サイバー空間上でモノづくりをする能力という意味です。

様々な例が考えられますが、代表的なものをいくつか挙げておきます。

プログラミング

最もわかりやすいのが、プログラミング能力で、スマホアプリやWEBサービスのようなソフトウェアを作る能力です。

プログラミングはサイバー空間上にモノを作るうえで非常に強力な能力で、動的な(ユーザーからのアクションに対応して動作する)モノを作ることができます。

この「動的」というのはたいへん重要なキーワードです。

対義語は「静的」と言い、以下のような例で考えるとわかりやすいでしょう。

- 静的なWEBサイト→ユーザーからのアクションにかかわらず一定の内容を表示するWEBサイト

- 動的なWEBサイト→ログイン機能や、買い物カゴ機能などさまざまな機能を持っているWEBサイト

情報化社会の進化を牽引しているのは、やはりこの動的なモノたちであると言えます。

昨今、小学校や中学校でもプログラミングが必須化されるなど、プログラミング能力の需要も高まり、普及も進んでいます。

「論理的思考能力」というキーワードでプログラミング教育の普及が進んでいますが「動的なモノをサイバー空間上に作る能力」という側面も注目すべきでしょう。

クリエイティブ

画像・音楽・映像などいわゆるマルチメディアを総称して「クリエイティブ」と表現しています。

ITでのモノづくりというと、プログラミングがまずイメージされますが、クリエイティブは欠かせません。

ほとんどのアプリやWEBサイトでは、やはりグラフィックデザインが必要ですので、アプリやWEBサイトのコンテンツなどが増えれば増えるほど同時にこういったクリエイティブの需要も伴って増えていきます。

サイバー空間上では、おしゃれであったり、キレイであったり、カッコいいであったり、そういった情緒の多くをクリエイティブが担っています。

団体でも個人でもインターネット上で人格を持つようになってきたため、クリエイティブの重要性は高まっています。

画像・写真・音楽・音声・動画・映像もデジタル化が進み、ストリーミングサービスの普及によって、音楽や映像も手軽に楽しめるようになり、コンテンツを作成・配信する側になることも簡単になってきました。

情報化社会において、楽しみや自己表現の手段としても重要だと言えるでしょう。

ドキュメント

多くの場面で、かつて手書きや印刷の書類であったものが、電子的なドキュメント(文書)に代替されていっています。

最もわかりやすい例が、Word・Excel・PowerPointなどでしょうか。

プログラミングやクリエイティブのように、専門的な用途やスキルでなくても、多くの人がこのようなドキュメントの作成をする場面があるでしょう。

大学や専門学校でも、課題やレポートでこういったデジタルのドキュメントを作成する必要が出てきています。

このようなドキュメントの作成も、サイバー空間上にモノを作ることだと言えます。

その他

この他にも、例えばブログで記事を作成する、マインクラフトのようなオープンワールドゲームで建築をする、Discordなどのコミュニケーションツールでコミュニティサーバーを作成するなど、いろいろな例が考えられます。

どこからどこまでを「サイバー空間上でのモノづくり」と捉えるかは難しいところではありますが、自分が再現したいものを、サイバー空間上に再現していくという感覚そのものに着目してみるのが良いのではないでしょうか。

また、そのとき自分以外の誰かにも使ってもらえる・見てもらえるようなモノを作る、という観点でみていくと、きっとその能力は価値の高いものになるはずです。

サイバー空間からモノを得る能力

そして2つ目の能力として挙げているのが「サイバー空間からモノを得る能力」です。

こちらも前項と同様に「モノ」というのは具体的な物体ではなく、インターネットやコンピュータから何かを得る、という視点で考えてみてください。

特に、ITeens Labでは「ヒト・モノ・金・情報」に分けて考えてみました。

ヒト

主にインターネットを通しての、人と出会うことのできる・人とつながることができる能力が必要であると考えています。

例えば、オンラインゲームなどでは海外に友人をつくることが比較的簡単にできます。こういったように、インターネット上には現実世界だけでは出会うことができない、全く新しい人と出会うチャンスがたくさんあります。

さらにインターネット上での人との出会いは、年齢や性別の垣根を簡単に超えることができます。たとえ小学生や中学生であっても、何かのプロとして第一線で活躍している大人たちと出会って刺激をうける、というようなことも十分に起こりえます。

また、学校で友達が少ない子が、インターネット上では気の合う友達ができるというのも、ITeens Labではよく見聞きする現象です。

一方、全く新しい人との出会いだけでなく、現実世界でできた友達とオンラインで一緒に遊ぶということもあるでしょう。引っ越して遠くに行ってしまった友達とつながっていられるのも大きなメリットですね。

同時に、インターネット上での出会いは危険が伴うこともしばしばあります。

近年、闇バイトなどのインターネットでの出会いをきっかけにする事件も増加していますし、LINEいじめのようなインターネット上での人間関係のこじれも増えています。

このような負の側面の影響を受けないように、危機意識や知識が大切になってきます。

ITeens Labではこういったインターネットを通じた人付き合いも大事なものとして捉えているため、子どもたちにも、サイバー空間を通して人間関係を育みつつも、危うさにも気付ける人になってほしいと考えています。

モノ

サイバー空間から具体的な物体のある「モノ」を得ることもできます。

最もわかりやすい例として、オンラインショッピングやフリマアプリのようなものがあります。実際に店舗で購入するのが大変なものでも簡単に購入できたり、定価より安く購入できたり、様々なメリットがあります。

もちろん、直接目で見て確認できない買い物なので、注意が必要な側面もあります。

ショッピングサイトやショップの信頼性、商品の写真が実物を正確に表しているか、他サイトとの価格の比較、などなど単に買い物をするだけでも見極めるべき事柄があります。

これからの時代、インターネットで上手にお買い物をする能力、というのも必須能力といえるのではないでしょうか?

一方、まだ事例のすくないパターンではありますが、インターネット上から3Dプリンターのデータをダウンロードして、自宅の3Dプリンターで出力する、というような例もあります。

もちろん、能力があれば自分でデータを作成して出力することもできるでしょう。

今後このような形でサイバー空間からモノを得る機会が広がっていく可能性が十分にあります。

カネ

アフィリエイトブログ・Youtubeの広告収益など、インターネットを通じてお金を得ることができる場面も年々増えています。

ITeens Labもオンラインでほとんどのビジネスを完結させているため、「サイバー空間からカネを得ている」ビジネスであるといえます。

一昔前では、インターネットでお金を稼ぐというと怪しいイメージを持たれることもありましたが、昨今ではごく自然な事になってきています。

インターネットからお金を得る方法はさまざまですが、これからの時代を生きる子どもたちにはこういった情報にもアンテナを張ってみてほしいなと思います。

情報

インターネットやコンピュータは情報技術と呼ばれるように、言わずもがな、情報を扱うのが根底であり、検索や最近では生成AIなどから情報(やデジタルデータ)を得ることができます。

特にインターネット上には膨大な量の情報があり、普段の生活では私達が接することのない多種多様な情報であふれています。

その特徴として、簡単であるがゆえにユーザーが主体的に情報を取りに行く姿勢によって得られる情報の量や質に大きな差が出ることが挙げられます。

インターネットを活用した情報の取得や取捨選択にもスキルや知識が必要であり、そういった差によって得られる結果も変わってきます。

漫然と情報を受け取るだけではなく、情報の取り扱いについても学ぶべきことがたくさんあります。

これらヒト・モノ・カネ・情報の他にも、例えば、機会・経験など、いろいろな視点で「サイバー空間を通じて何かを得る」ということを考えてみてほしいと思います。

サイバー空間で快適に暮らす能力

そして、3つ目に「サイバー空間で快適に暮らす能力」を挙げました。

コンピュータやインターネットは便利で有用なものであると同時に、生活を営む空間としてもその存在価値は広がってきています。

SNSなどのコミュニケーションツールでは、一定の空間(ページやチャット欄)の中で複数の人々がそれぞれに活動をし、つながりを作っています。

もはや、サイバー空間は「道具」「便利なもの」という枠を超えて、生活環境の一つとして数えることができます。

こういったことから、サイバー空間で暮らす、という側面でもITリテラシーを考えてみたいと思っています。

SNS

SNS(ソーシャルメディア)は総務省の発表によれば、日本国内だけでもSNSの利用者数は1億人を超えており、世界中でさらに増加していくと見られています。

※https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd247100.html

情報の収集はもちろん、人との出会いや友人とのつながりなど、サイバー空間における生活環境の一部として広がりを見せている反面、SNS上でのいじめや誹謗中傷など負の側面も併せ持っています。

そういった負の側面を避けつつ、快適に利用していく、つまり、その中でいかに快適に暮らしていくかという能力も必要であるといえます。

ゲームや動画視聴などのエンタメ

SNSだけでなく、ゲームやVODサイト(例:Netflix)などユーザーを楽しませてくれるコンテンツやサービスもたくさん普及しています。

楽しい部分は存分に享受してもらいたいのですが、やはり、ゲーム依存やYoutubeの見過ぎなど、ここにも負の側面があります。

本来、楽しく快適に暮らすためのエンターテインメントコンテンツで、逆に、不幸な状態・不本意な状態に陥ってしまうのは避けたいところです。

自分が本当に楽しんでそういったコンテンツに接しているのか、それとも、漫然とダラダラと時間をつぶしてしまっているのか、客観的に自分を見つめる能力も必要になってきます。

人間関係

これまでで述べてきたように、サイバー空間の中でも人間関係は存在し、活動の場所にもなっています。

対面のコミュニケーションでなく、インターネットやコンピュータを通したコミュニケーションにはそれぞれ違った特徴があり、留意すべき点も異なってきます。

例えば、テキストでのコミュニケーションは相手の感情が見えにくいため誤解が生まれやすいといわれています。

複数人でのチャットグループの場合、それぞれの連絡の返すタイミングなどで誤解が生じることもあるようです。

さらに、音声やビデオ通話でのコミュニケーションの場合、音声や画質、回線速度などといったこともコミュニケーションに影響を与えます。

こういった様々な特徴を理解し、インターネット上でのコミュニケーションや人間関係を円滑に保つためには、やはり知識やセンスが必要になってきます。

サイバー空間と適切な距離を測る能力

そして最後に、4つ目の能力として「サイバー空間と適切な距離を測る能力」を挙げています。

人間の生活の根底はやはり現実世界にありますので、心身の健康が最も大事であると言えます。

しかし、2024年現在では、まだまだサイバー空間の生活は、現実世界の心身の健康に害を与えることがあります。

ITeens Labでは「どのような仕組みからそういったことが起こるのか」ということをよく知っておくことでこういったデメリットを抑止することができると考えています。

ハメ技が横行している

生徒たちに話をするときには、よくこの「ハメ技」という表現を使って話をしています。

ハメ技とはゲームで使われる俗語で、「相手が逃れることが難しい、特定の攻撃で攻め続ける」というような意味を指します。

実際に、残念なことにインターネットやコンピュータの世界では、サービスの作り手や運営者がこういったハメ技とも言える手法を活用していることがあります。

多くの場合、人間の生理的な反応・心理的な反応を利用して「自社サービスになるべくアクセスし続けること」や「自社サービスをなるべく長く利用し続ける」ことを目標としてアルゴリズムを構築していると指摘されています。

こういったことから「スマホ依存」「ネット依存」「SNS依存」などの問題が生じてくると考えられています。

適切な距離を「測る」能力が必要

IT技術はどんどん進化し、身の回りの社会はIT化が進んでいっています。

インターネット・コンピュータに負の側面があるとしても「使わない」という選択肢は難しいでしょう。

避けるのではなく、「そういった負の側面や、留意すべき点、そしてその仕組みなどを知ったうえでうまく付き合う」能力を子どもたちに身に付けてほしいと考えています。

そして重要なのは、このようなサイバー空間とそれを取り巻く状況というのは、すごく速いスピードで変化しているということです。

サイバー空間との付き合い方について「こうしよう」と決めたルールも、そういった時代の変化とともにすぐに陳腐化していく可能性があります。

頑なな態度をとるわけではなく、柔軟に変化に合わせて自分にとって適切な距離を「測る」能力が必要と言えるのではないでしょうか。

おわりに

1990年代にインターネットやコンピュータが一般に普及し始めて、まだ40年も経っていません。

つまり、サイバー空間はまだまだ発展途上であると考えていいでしょう。あまりに目まぐるしく変化していくために、ルールの整備もまだ不十分なのかもしれません。

これからAI・量子コンピュータ・バイオテクノロジー・ブロックチェーンなど、さらに社会を一変させそうなIT関連技術の話題は尽きません。

テクノロジーだけでなく、それとともに生活する人間の文化や倫理なども変化していくことでしょう。

情報化社会の変化の速さについて、それに対応していける柔軟な態度が必要だと書きましたが、特に子どもたちにとっては「将来的に情報化社会の未来を作っていくのは君たちなのだ」ということを伝えていきたいと思っています。

ITeens LabではITリテラシーに関する授業を「プログラミング基礎クラス」「クリエイティブ基礎クラス」の中でも実施しています。

ITに関するスキルをつけながら、同時にITと向き合うリテラシーについても学び考える環境を提供いたします。